地方には、地方にしかできない戦い方がある。

そう信じて、熊本で起業家支援や人材育成に取り組んでいるのが、スターティアホールディングス(株)の本郷秀之さんです。

熊本地震をきっかけに、地元へと視線を向け直し、企業家ネットワークづくり、本郷塾での育成事業、学生支援など、地域に名指した取り組みを重ねてきました。

地域の資源、人の想い、そして経営の力。

熊本から、次の世代を育て、未来をつくる挑戦が始まっています。

本郷さんにとっての原点ともいえる熊本から、どう新たな可能性を引き出していくのか。

ローカルグロース・コンソーシアムの発起人であり、(株)ロケットスター代表取締役の荻原猛がその構想に迫ります。

【スピーカー】

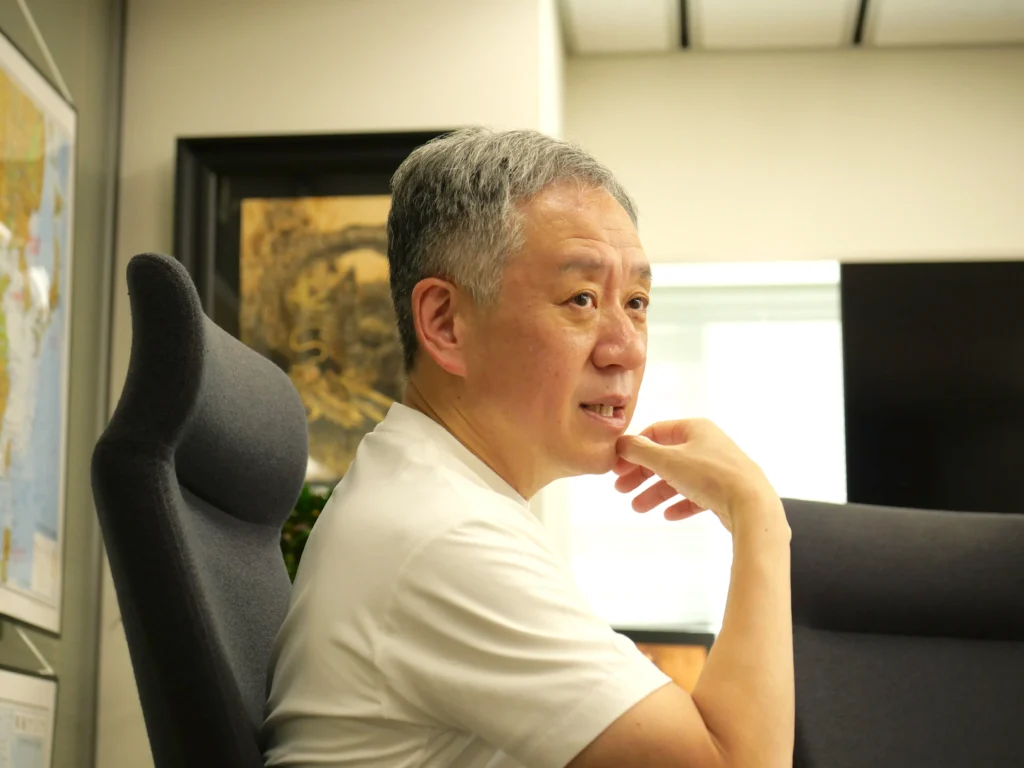

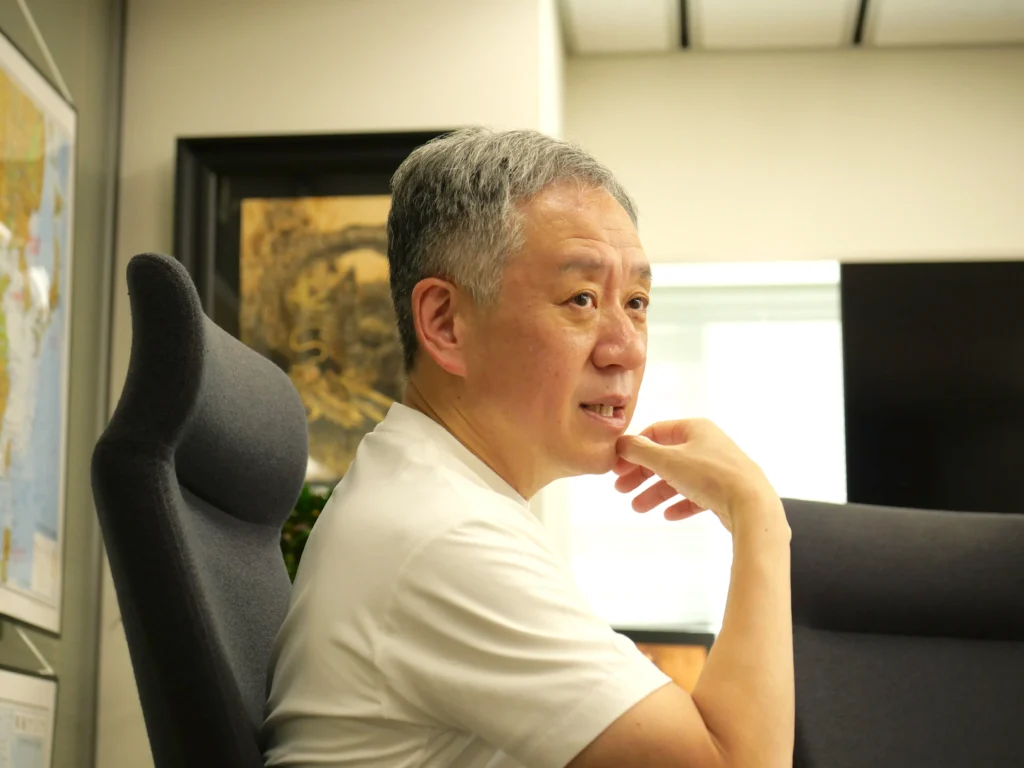

本郷秀之(ほんごう・ひでゆき)

スターティアホールディングス株式会社代表。18歳で熊本から上京し、1996年に現在のスターティアホールディングス株式会社(証券コード3393)を創業。 AR(拡張現実)やWEBアプリケーション等のITインフラを提供している。

また、熊本で「公益財団法人ほしのわ(奨学金事業)」、「一般社団法人熊本イノベーションベース(経営者育成事業)」を設立し、活動を行っている。

【インタビュアー】

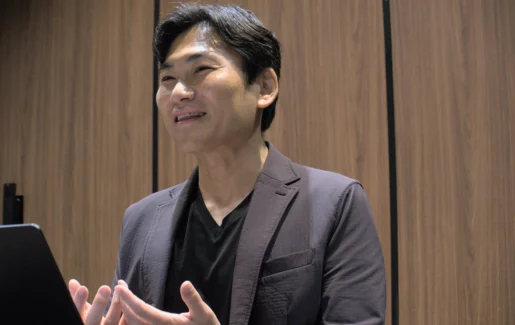

荻原猛(おぎわら・たけし)

株式会社ロケットスター代表取締役社長 CEO。 大学卒業後、起業するも失敗。しかし起業中にインターネットの魅力に気付き、2000年に株式会社オプトに入社。2006年に広告部門の執行役員に就任。2009年にソウルドアウト株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。2017年7月にマザーズ上場、2019年3月に東証一部上場。2022年3月に博報堂DYホールディングスによるTOBにて100%子会社化。博報堂グループにて1年間のPMIを経て、2023年にソウルドアウト取締役を退任。同年4月に株式会社ロケットスターを創業し、代表取締役社長 CEOに就任。50歳で3度目の起業となる。

五十にして天命を知る

荻原:この連載では、全国区で活躍しながら地域にも貢献している起業家の方々にお話を伺っています。私自身、本郷さんの熊本での活動には以前から注目してきました。震災を機に地元に根差し、起業家や学生を育ててこられた本郷さんに、ぜひ直接お話を伺いたいと思い、今回の対談が実現しています。まずは熊本での取り組みについてお聞かせいただけますか?

本郷:2018年に現在の「熊本イノベーションベース(KUIB)」を立ち上げました。企業家の支援やネットワークづくりを目的とした組織で、私は代表理事として、現在も毎月現地に赴いて活動に参加しています。コロナ禍には一度か二度リモート対応をしたこともありましたが、それ以外は一貫して現地開催を続けています。

2022年にKUIBとして正式に始動を開始しましたが、それ以前は「熊本創生企業家ネットワーク」という名称で、同様の取り組みを行っていました。

KUIBへの転換は、「徳島イノベーションベース(TIB)」の立ち上げメンバーである株式会社メディアドゥ・代表取締役社長の藤田恭嗣さんから依頼を受け、ある講演に登壇したことがきっかけでした。その際、「熊本でもIB(イノベーションベース)の枠組みで一緒にやりましょう」という話になり、意気投合。そこから既存のネットワークを「熊本イノベーションベース(KUIB)」へと発展させ、現在の活動につながっています。

荻原:熊本での活動を始められたきっかけを教えてください。

本郷:2016年4月に起きた熊本地震です。熊本県民の誇りである熊本城が甚大な被害を受けた現実を目の当たりにし、「これを見て何もしなかったら、自分は鬼か悪魔だ」と感じたのを今でもはっきりと覚えています。

実はそれまで熊本に対して特別な思いがあったわけではありません。父との関係も薄く、地元とのつながりも薄かった。でも実際に現地を訪れて、状況の深刻さを目の当たりにしたとき、心を強く揺さぶられました。

熊本空港へ向かう飛行機から街を見下ろせば、ブルーシートのかかった家々、押しつぶされた車、ぺしゃんこになった2階建ての家…。まさに地獄絵図のような光景でした。市役所では、半壊か全壊かの認定によって支給される補償額が大きく違うため、職員同士で激しいやり取りが起きていました。阿蘇にある東海大学近くの阿蘇大橋は崩落し、地面には今も残る大きな亀裂が走っていました。

当時私はちょうど50歳。人生を見つめ直す時期でもありました。「五十にして天命を知る」と言いますが、スターティアホールディングス株式会社(当時の商号スターティア株式会社)の上場市場もマザーズから一部に移って落ち着いた頃でしたし、自分にとってもひとつの節目だったんです。「ふるさと納税をしようか」「住民票を移して税を落とそうか」とも考えましたが、それだけでは直接的な支援にはなりません。もっと自分にしかできないコミットの仕方があるのではないかと考えたんです。

そんな中、現地の起業家の知人たちと飲みながら、意見交換を始めました。現地の飲食店も壊滅的な被害を受けていて、少しでも何かできることはないかと話すうちに、次第に経営相談のような場になっていったんです。最初は皆、どこか斜に構えていましたが、お酒が進むうちに「人材が足りない」「ビジネスモデルに悩んでいる」「組織をどう作ればいいか」「ビジョンってどう決めるのか」など、中小企業経営者ならではの“あるある”な悩みが次々と出てきました。

そこで私は、「もし本気で学ぶ気があるなら、毎月熊本に来ますよ。私も本気でコミットするから、みなさんも本気でやってください」と伝えたんです。その結果、地元の経営者15〜20人ほどが集まり、「熊本創生企業家ネットワーク」として最初の活動がスタートしました。まさに、熊本での取り組みの原点となる出来事でした。

当時相談に乗っていた企業の売上規模は数千万円〜10億円ほど。ちょうどEO Fukuoka(現在のEO Kyushu)が立ち上がる時期だったので、そちらへの参加を勧めましたが、実際に入ったのは2人だけでした。熊本と福岡の間には複雑な感情があり、「熊本がかつて九州の中心だった」というプライドを持つ人も多いんです。そこで私は、独自に「熊本創生企業家ネットワーク」を立ち上げ、熊本に根差した形での支援活動をスタートさせました。

-1024x768.webp)

①熊本創生企業家ネットワーク設立時・記者会見(2018.8撮影)

荻原:「熊本創生企業家ネットワーク」での活動内容はどのようなものだったのでしょうか?

本郷:最初に取り組んだのは、月に一度、熊本ではなかなか話を聞く機会のない経営者を招いて、地元の起業家たちと交流する場を設けることでした。ただ、やがて気づいたのは、いくら有名な経営者の話を1時間聞いても、それだけでは経営力は上がらないということです。もっと本質的な部分、つまり“経営のOS”を整えなければ、表面的な知識だけでは意味がないと感じたんです。

経営というのは、まず「どんな価値を誰に提供する会社なのか」というビジョンがあり、それに基づいて戦略が決まり、その戦略を実行するために組織が組まれ、具体的な戦術やKPIが決まるという順番で成り立っています。

ところが、多くの中小企業の経営者は、この前提がないまま、「採用がうまくいかない」「どうしたら良い人材が採れるか」といった枝葉の課題ばかりを相談してきます。でも、それは本当に“採用”だけの問題なのか?と。土台が整っていなければ、どんな手法を試しても効果は出ないと考えるようになりました。

そうした気づきから立ち上げたのが「本郷塾」です。

-1024x683.webp)

本郷塾(2025.3撮影)

自分自身が20年以上の経営経験の中で学んできたことを、12回にわたる講座として体系化しました。「伸びない会社の社長は“仕事”をしているが、“経営”をしていない」。そんな本質的な問いかけをはじめ、経営とは何か、社長の役割とは、時間の使い方、マーケティング、SWOT分析、ファイナンスなど、幅広いテーマをカバーする内容です。自分でも「超大作」と呼んでいるくらいの密度で、今も継続しており、熊本の起業家たちが次々と実践を重ねています。

また「熊本創生企業家ネットワーク」を立ち上げた際、“111プロジェクト”という構想も掲げました。これは、会員企業を100社に増やし、それぞれの企業が10人の雇用を生み出し、各社の利益が1億円増えることを目指すプロジェクトです。そうすれば、県内GDPが約100億円押し上げられ、私が数千万円を寄付するよりもはるかに大きなインパクトを生み出せると考えました。

上場企業のトップとして東京を拠点にしている自分が、毎日熊本に行けるわけではありません。だからこそ、レバレッジの効く方法として、月に一度熊本を訪れて本郷塾を開き、地元の経営者の経営相談に乗る。そして、熊本では普段聞けないような経営者をゲストとして招き、刺激を与える。この2本柱で活動を続けてきました。

-1024x681.webp)

熊本創生企業家ネットワーク設立時・講演写真(2018.8撮影)

次世代を育てることで得た学び

荻原:本郷塾をはじめとした人材育成の取り組みについて伺いましたが、それ以外にも地域への支援として、さまざまな活動をされていると伺いました。どのような取り組みを進めてこられたのでしょうか?

本郷:大きく2つの取り組みを進めています。

1つ目は、熊本の学生を対象にした奨学金支援を行う公益財団法人「ほしのわ」を設立し、奨学金事業を継続的に展開しています。震災の影響で飲食業など若者の働き口が大きな打撃を受ける中、何かできないかと考えたのがきっかけでした。対象は県内の大学や高専、専修学校に通う学生で、毎年10〜15名採用し、年間36万円の返済不要の給付型奨学金を支給しています。

この財団の設立には苦労もありました。一般財団法人として設立後、公益法人化を目指して内閣府へ申請した際は、まだ実績がないこともあり、2度却下されました。そのあと熊本県での認定を目指して、熊本県で申請。当時、熊本県内では当財団が法改正後初の新規申請者だったこともあり、一度は落ちましたが、2回目で無事に公益法人として認定されました。

-1024x768.webp)

ほしのわ財団・奨学生交流会(2022.4撮影)

2つ目は、熊本大学との産学連携です。理工系の学生を数名雇用し、大学キャンパス内に設けたスペースで研究開発を行っていました。学生にはやや高めの時給を設定し、実践的な場を提供しています。任期の関係で昨年度で終了しましたが、地方の人材育成という観点では意義ある取り組みだったと感じています。

このほかにも熊本大学では「地方創生実践論」の講義を担当し、次世代に地域の可能性を伝える場づくりにも力を入れていました。今年度は、大学院生を対象に「イノベーションリーダー育成プログラム」の講座に講師として登壇する予定です。

-1024x768.webp)

熊大講義(2019.10撮影)

荻原:奨学金支援を通じて感じたことや、学生や地域のつながりについて教えてください。

本郷:熊本地震のあとにコロナ禍も重なり、学生たちの厳しい現状を面接で聞くと、本当に涙がでます。

経済的・精神的にさまざまな困難を抱えながらも、学業と生活を両立させている学生がいます。限られた環境の中でも、自ら工夫し、努力を重ねながら前向きに日々を過ごしている姿には、深い感銘を受けます。

学生たちが安心して学び続けられるよう、社会全体で支え合う仕組みや理解が広がっていくことが望まれます。

こうした状況を目の当たりにして、「支援のためにお金を使わなければ」と強く感じました。私の個人資金に加え、スターティアホールディングスやKUIBの会員の皆さんからの寄付もあり、本当にありがたいです。

さらに嬉しいのは、奨学金を受けている学生たちがKUIBの会員と交流を始め、会員企業への就職につながっていることです。こうした良い循環が生まれていることを嬉しく思っています。

荻原:熊本に戻り活動を続けられる過程で、ご自身が何か学ばれたことや気づかれたことはありますか?

本郷:「人って2つに分かれるな」と思ったんです。ある程度お金を持つと、もっともっとと上を目指す人と、「ここらでいいか」と立ち止まって考える人。そのとき私は後者でした。

ちょうど熊本地震があって、ニュースで熊本城の石垣が崩れている様子を見たときに、やっぱり思ったんですよ。「俺、肥後もっこすだな」って。熊本が好き嫌いという話じゃなくて、自分の中に熊本の血が流れていること、それが今の自分をつくってくれた。そう思ったんです。

そもそも人間って、土から生まれて土に還る存在じゃないですか。金や株を持っていても、死ぬときに一緒には持っていけない。それなら、まだ身体が動くうちに、ちゃんと返すものを返しておきたいなと。

正直、昔は熊本の出身を恥ずかしいと思ったこともありました。東京に出てきたばかりの頃、言葉は通じないし、レンタルビデオを借りるときに、身分証の「熊本県」の文字を見て「田舎もんだな」とバカにされた気がして、コピー取られながら内心ではすごく恥ずかしかった。出身地を聞かれても、答えるのが嫌だったんです。

でも今は違います。地元があるって、すごく大事なことだなって。先祖がいて、風土があって、自分を育ててくれた場所があるというのは、本当にありがたいことなんですよね。

もしこのことに気づかないままだったら、今も何もやってなかったと思う。だから、気づかせてもらったこと自体がありがたいし、意味のあることだったんだと思います。

人間らしく生き、社会に貢献できる存在を目指す

荻原:「最先端を人間らしく」というスターティアの理念が、熊本での実践とどう結びついているのでしょうか?

本郷:熊本での活動とスターティアの理念が直接つながっているわけではありません。ただ、私たちがITサービスを提供する中で感じている違和感があります。例えば、大手インターネット企業が情報漏洩を起こしても、記者会見を開かないことが多かったり、連絡手段がメールだけだったりすることです。UI/UXの観点から見ると、これは非常に問題だと思っています。

特に中小企業の経営者の方はITリテラシーが高くない方も多いため、人間らしい、アナログなアプローチでしっかりサポートすることを大切にしています。そうした考え方は熊本での支援にも通じている部分があり、シンパシーを感じることもあります。

荻原:熊本オフィスでの障がい者雇用やBPO事業など、実業として地域と関わる中での手応えや課題についてお聞かせください。

本郷:地方自治体がやるべきこともありますが、企業だからこそできることもあると思っています。「会社は社会の公器」ともいいますが、ただ単に商品やサービスを売って利益を上げるだけではなく、社会に貢献できる存在でなければ会社に存在意義はないと考えています。これはピーター・ドラッカーの考えに影響を受けた部分です。

利益や納税、雇用創出も大事ですが、それだけではなく、さらにできることをやらなければいけません。

弊社では、多様な背景を持つ社員が働いており、その中には障がいのあるご家族を支えている方もいらっしゃいます。社員の声からは、将来に対するさまざまな不安や課題が聞かれます。誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けて、企業としてもできることを考え、取り組んでいくことが重要だと考えています。

障がいのある方が社会で役割を持ち、働き、お金を得て、自分の存在を認められることはとても大切です。だからこそ、積極的に障がい者雇用に取り組んでいます。

世の中には障がい者を雇用しないと明言する企業もあれば、大手アパレル企業のように店舗ごとに必ず障がい者を雇用する方針を掲げる企業もあります。どちらが良い悪いではなく、我々は雇用したいという想いで取り組んでいるだけです。

また、最近のAIの発展により、障がい者の仕事の幅も広がってきています。そうした技術も活用しながら、今後も取り組みを進めていきたいと思っています。

熊本支店開設時の写真

地方だからこそできる戦い方

荻原:地方企業が成長していくうえで、東京に比べて足りないと感じるものは何でしょうか?

本郷:まず一つは、「情報の格差」ですね。ネットで調べれば済む、と思われがちですが、そもそも“何を調べたらいいか”を知らなければ検索すらできません。ChatGPTだって、何も入力しなければ答えてくれない。つまり、情報にアクセスするための前提知識や、きっかけが地方には圧倒的に不足しています。

それに加えて、地方特有の風土も影響していると思います。熊本には「肥後もっこす」という頑固な気質を表す言葉がある一方で、「肥後の引き倒し」という表現もあります。これは「出る杭を打つ」ような文化で、活躍する人が出てくると足を引っ張る。どこの地域にもありがちですが、熊本でもそういう傾向は見られます。だから、少し成功しても「うちは儲かっていないよ」と周囲に気を遣わざるを得ないし、オープンに話せる関係性が築きづらい。

一方、東京では競合とも腹を割って情報を共有し、「どうやって共存・共栄していくか」を考える動きが当たり前になっている。たとえば、イオンが進出してくるときに、商店街の店主たちがネットワークを組んで魅力ある街を再構築しようとする。そういう“連携の意識”が地方にはまだまだ根づいていないように思います。

昔ながらの「うちはサバを200円で売ってたのに、あの店が150円で売り出した」みたいな話ではなく、「どうやってサメに食われないように、アジやサバが集まって大きな魚のふりをするか」を考えるべき時代なのに、まだ“横並びで戦う”発想から抜け出せていないのが現実です。

それから、もう一つは「甘え」です。インターネットやAIは、東京も熊本も関係なく、全世界の人に平等に開かれている。でも地方では、「都会より3〜5年遅れてくるものだ」とどこかで思っていて、危機感が希薄。これって、まさに“ゆでガエル”状態ですよね。気づかないうちに、取り返しのつかないところまで来ているかもしれないのに、「まあ大丈夫だろう」と何となく現状を維持してしまう。

たとえば、会合で名刺交換して、お酒を飲んで、なんとなく仕事を融通し合ってる。そういう“なんとなく回ってる”状況に安心してしまっている。でも、実はすぐ先に滝があるかもしれない。現状に甘んじていると気づかないんです。

そういったメンタルを変えるのが、本当に難しい。KUIBでも、同じような課題に直面しています。

あと、地方の中小企業は、競合=敵と見なしがちですが、GAFAMのような巨大企業ですら、テーブルの上では握手しつつ、下では足を蹴り合っている。つまり“デコとボコ”を活かして、必要に応じて提携し、仕入れを一本化したり、物流を共通化したりしているわけです。

ローソンやセブンイレブンですら、配送人材の不足に対応するために流通を統合しようとしている。大企業がそこまでやっているのに、地方の小さな企業が“変なわだかまり”や“プライド”で連携を避けていては、到底生き残れない。

むしろ、“弱みと強みを持ち寄って補完し合う”関係を作っていくことで、成長の可能性は広がります。「地方だからできない」を言い訳にしてはダメで「地方だからこそできる」という考え方に切り替えていかないといけません。

連携をもっと進めていけば、チャンスは広がります。IBは全国にあります。先日富山イノベーションベースが立ち上がると聞き、KUIBのメンバー5〜6人で現地に行って交流してきました。県内だけで完結する必要はないし、うまくいく提携相手は県外にもたくさんあります。

情報交換を意識的に仕掛けて、提携できるところと手を組んでいく。その結果、台湾とビジネスが始まってもいいし、韓国や中国でもいい。九州は地理的にアジアに近いんです。台湾までは1時間で行けます。むしろ東京より商売しやすいかもしれない。熊本の“地の利”をもっと活かすべきだと思います。

でも、それを妨げているのは、結局“経営者のメンタル”なんです。一番のボトルネックは、「経営者の脳みそ」。だからこそ、地方企業がどう戦うか、どう連携していくかを、本気で考える必要があります。逃げずに、変化を恐れずに、まず意識と覚悟、そして発想を変えること。そこからすべてが始まると思います。

荻原:大手企業の進出が地方にもたらす影響について、どのようにお考えですか?

本郷:もちろんプラスの側面もあると思いますが、実際には地域にさまざまなひずみも生まれています。

まず交通インフラの問題です。熊本って、実は世界でも3位か4位に入るくらい「渋滞がひどい」と言われているんです。市民の多くは中心部に住みながら、郊外にある工場まで通勤しています。でも、熊本は水資源が豊富な土地なので地下鉄が掘れず、路面電車しかない。車通勤が基本なんですが、道路整備が追いついておらず、朝も夕方も毎日大渋滞です。大手企業の進出で、それがさらに深刻になっているんです。

今年、熊本大学は、半導体分野などの専門人材の育成を目的として新しい学部「情報融合学環」をつくりましたが、実際は「人材の奪い合い」が加速しています。中小企業の初任給が20万円前後のところ、大手企業は28〜30万円。地元の中小企業はますます人材を確保できなくなっています。

さらに、熊本県菊陽町では、昔ながらの八百屋や弁当屋の家賃が5倍近くに跳ね上がり、出て行かざるを得ない店も出ています。街は一見にぎわって見えるかもしれませんが、地元の中小事業者には逆風です。まさに「イオンができて小さな店が潰れる」の構図と同じで、菊陽町に限らず、イオンやコストコ、ドンキホーテなどが出店し、商店街の路面店はどんどん空きが目立つようになってきました。

しかも、こうした大資本は業績が悪化すればすぐに撤退してしまう可能性もあります。そのとき地域に何が残るのか? 雇用や買い物環境など、逆に困ることも多くなるかもしれません。

だからこそ、地元の中小企業がしっかり踏ん張り、地域に根ざして雇用を生み、街を支えていく必要があると思っています。

熊本から全国、そして世界へ。

荻原:本郷さんが熊本で“成し遂げたいこと”とは何でしょうか?

本郷:そんなに大それたことを考えているわけではないんですが、まずはKUIBの会員数を今の約90社から100社に増やしたいと思っています。

毎年8月にはアワードを開催していて、「売上の伸び」「利益の伸び」「雇用の増加」「新規会員の紹介」など、4つの指標で会員企業を表彰しています。県や市からも支援を受けているので、KUIBを立ち上げて以降、全体として売上や利益、雇用がしっかり伸びてきた、そんな状態を早く実現したい。つまり、“111プロジェクト”が目に見える形で達成できることが、最もわかりやすい成果だと思っています。

ちなみに、現在の会員企業には、意外と老舗も多く、半分くらいは代替わりした2代目や3代目の経営者たちです。「自分の代で何かを変えたい」と意欲的な人たちが集まってきていて、業種も本当に多彩です。飲食、サービス、EC、建設、観光、エステ、バー経営など、バラエティに富んでいます。

-1024x683.webp)

KUIB(2025.8アワード撮影)

荻原:地域発で価値を広げていくうえで、今後描かれている構想があればお聞かせください。

本郷:IBでは全国大会(LEC)を開催しており、今年11月に熊本での開催を予定しています。せっかく熊本に全国から多くのメンバーが集まる機会なので、地元企業との交流を通じて、熊本の魅力を体感してもらいたいと考えています。千人規模の経営者の来場が見込まれ、その出会いから新たな提携やイノベーションが生まれることを期待しています。そして、熊本を訪れた方々が今度は自分たちの地域にも呼び合う、そんな良い循環ができればと思います。

また、IBは鹿児島や沖縄などにも広がり、九州全体で連携する動きが活発になっています。EO Kyushuとの合同例会も始まっており、今後はさらに広域での連携が進んでいくでしょう。私は、いきなり全国展開を目指すより、まずは九州という一つの地域圏でしっかりと連携を深めていくことが重要だと考えています。

例えば、九州内でスポーツイベントなどを連携させる構想もあります。JR九州と連携して「1週間乗り放題パス」を発行し、各地でサッカーやバスケットボール、卓球といった、異なるスポーツ観戦を楽しむ仕組みをつくるなど、地域をつなげる企画を構想中です。

熊本だけが良くなっても意味がありません。九州全体が元気にならなければ、持続的な発展にはつながりません。東京や大阪だけでなく、地方が元気になることが日本全体の活力につながる。そんな思いで、まずは九州から力を合わせていきたいと考えています。九州と四国の連携なども視野に入れながら、少しずつ全国へと広がっていく未来を描いています。

荻原: 最後に、地方で挑戦したいと思っている若い経営者や後継者、起業家予備軍の皆さんへ、メッセージをお願いします。

本郷:「ベンチャー」という言葉には2つの意味があると思っています。大事なのは“スピリット”、つまり挑戦する心です。新しい会社をつくったからといって、挑戦しなければベンチャーとは言えない。逆に、老舗企業でもチャレンジを続けていれば、それは立派なベンチャーだと思うんです。

日本の企業の99.7%は中小企業。世間では「ベンチャー」「ユニコーン」と盛り上がっていて、それも素晴らしいことだと思います。ただ、実際にユニコーンと呼ばれる企業は国内にせいぜい数社から十数社。その雇用規模も限られているし、まだ税金も払っていないような段階の会社もあります。それを否定するわけじゃありません。必要だし、大切な存在です。

でも、それだけじゃ足りない。日本経済や地方経済を支えるには、両輪が必要だと思っています。一方の輪は、新たに起業して挑戦するベンチャー。もう一方は、すでに存在している企業。特に2代目、3代目の経営者たちが、ベンチャースピリットを持って新しい事業に挑戦することです。長く続いてきた企業には、お客様がいて、信頼があり、銀行との関係性もある。そんな企業の2代目や3代目が、新しいことに挑戦していくことのほうが、日本や地方にとっては、よっぽど大きなインパクトを生むんじゃないかと思っています。

起業家を目指す若い人を否定する気はまったくありません。それは一つの輪です。でももう一つ、地方の未来を握るカギを持っているのは、既存の企業を継いだ後継者たちです。その人たちが新規事業にピボットしていく、あるいは新しい価値を創り出すこと。それを同時にやっていくことが、すごく大事なんじゃないでしょうか。

だから、挑戦することを諦めないでほしい。たとえば、「うちはからしレンコンの会社だ」と決めつけず、「熊本の食で笑顔を届ける会社なんだ」と捉え直せば、できることは無限に広がります。テクノロジーを使えば、世界中に熊本の魅力を発信することだって可能です。

任天堂だって、かつては花札の会社だった。でも「ゲームを通じて人を笑顔にする」というミッションを掲げたからこそ、スイッチが生まれたんです。自分たちのミッションを問い直し、時代に合わせてピボットしていく。その姿勢があれば、どんな企業にも未来があると信じています。

日本の地方の再生は、そこにかかっている。私はそう信じています。

本郷さんの取り組みは「地域を支える経営」の実戦例です。熊本地震を機に立ち上げたKUIBや本郷塾では、寄付ではなく雇用や人材育成を通じて地域を強くすることに挑んでいます。重要なのは、経営のOSを整え、次世代を育て、企業同士が連携する仕組みを作ること。地方だからこそできる経営のカタチがある。その確信を熊本に見ました。経営者一人ひとりの覚悟と行動が、地域と日本の未来をつくります。

(クロスメディアグループ株式会社 代表取締役 小早川幸一郎)

【企画・制作】

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書の出版を中心に、経営者や企業のブランド価値を高める編集を手がける総合コンテンツ企業。取材を通じて経営理念や魅力を言語化し、書籍、Web、映像など多様なメディアで発信。